-

“40年·40人”风采丨“大豆妈妈”杨淑英:奋“豆”四十年 为国育良种 热消息

2025-10-13 16:18:22 来源:

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

鲁网10月13日讯(记者 王玉龙 刘兵 张丽华)一粒种子很轻,轻到放在手掌上,几乎很难感受到它的分量,可它又很重,把它放在国家粮食安全的大称上,“千斤都打不住”。

大豆古称“菽”,我国种植和驯化大豆的历史超过5000年。作为一种战略物资,大豆牵动着国家粮食安全的大局。在潍坊农业发展史上,“昌农”“丰收黄”“鲁豆”系列大豆品种是绕不开的名字,它们曾让无数农户实现增产增收,而培育出这些良种的,正是扎根农业科研一线四十多年的杨淑英研究员。

杨淑英,1934年出生于山东莱州。年少时亲历农村的艰苦,却未像常人一样选择“走出农村”,反而坚定地踏上了农业之路。1956年,她从莱阳农业学校毕业,被分配到山东省昌潍农业学校工作。1958年昌潍地区农业科学研究所(潍坊市农科院的前身)成立,1959年她被调入该所,从零起步、白手起家,开启了四十多年的大豆育种生涯。从最初选育“昌农”系列品种替换低产农家种,到后来攻克孢囊线虫病害,四十多年间,她的脚步始终穿梭在试验田里,用敏锐的观察和严谨的研究,在大豆育种领域不断突破。

育种需要时间和耐性,“板凳要坐十年冷”。从确定大豆育种作为自己的主攻方向起,杨淑英就定下了目标,“一定要育出适应老百姓种植加工的优质大豆品种”。

与农民种地有些相似,在当时简陋的试验条件下,杨淑英进行大豆杂交实验也很“传统”。“需要人工种植、人工授粉、人工收割、人工脱粒、人工分类”“比照顾孩子还费工夫,特别是遴选品种的过程必须要纯手工处理。”

1961年,她通过系统选育育成昌农1号、昌农2号和昌农3号等大豆品种,更换了产量低的农家品种,并被农业部交流引种到阿尔巴尼亚、罗马尼亚等国家种植。

免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。

上一篇: 一场秋雨 贵阳平均气温下降5℃ 观焦点

下一篇:最后一页

-

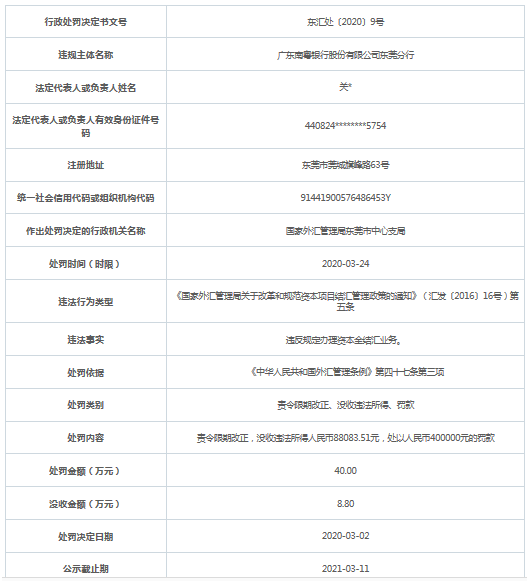

南粤银行东莞分行违法领罚单 违规办理资本金结汇业务

2020-03-12 国家外汇管理局广东省分局近日公布的行政处罚信息公示表(东汇处〔2020〕9号)显示,广东南粤银行股份有限公司...

-

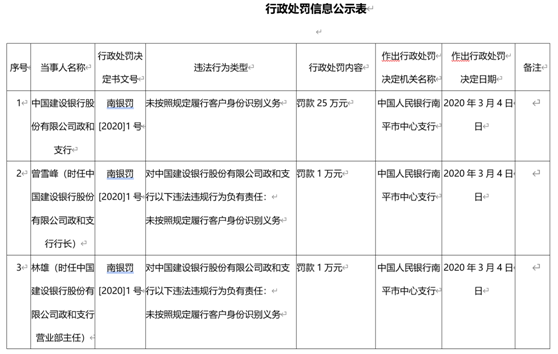

建设银行福州一支行违法领罚单 未按照规定识别客户身份

2020-03-12 中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(南银罚[2020]1号)显示,中国建设银行股份有限公司政...

-

稠州银行陷助贷风波 出借人之谜 不良贷款率持续抬升

2020-03-12 《投资壹线》汪下弟近期,稠州银行可谓境遇不佳。除了屡次收到监管机构的罚单,还陷入助贷风波,涉及多起投...

- 北京链家携手浪花朵朵,在13个签约服务...

- 推动中国白酒文化走向世界,沱牌非遗酿...

- DR520空降黄金,实力诠释爱老婆会发达

- 蜂巢能源亮相CIBF2025:叠片技术引发全...

- 租房知识科普+实景教学,北京链家为视障...

- 1.1类中药创新药“益气通窍丸”全国上市...

- “链∙上读书 温暖西部”:北京链家以...

- 《舍得智慧人物》第七季焕新启幕,嘉宾...

- 多维焕新升级、嘉宾阵容强大,《舍得智...

- 北京链家又一名经纪人荣获北京市劳动模范

- 标杆领航!扬子江药业集团荣膺江苏医药...

- 超强嘉宾阵容、直播营销赋能,《舍得智...

- 营收环比大增,净利润超去年全年,舍得...

- 北京链家捐建甘肃省靖远县仁和中心小学...

- 科技重构人居生态——如视赋能FIDOVN通...

- 打造皮肤真菌病防治新格局,“院士领航...

- 沱牌携手《借命而生》,与您共同开启跨...

- 连续逆势增长!乌镇健康大会拆解龙凤堂...

- 空间的想象力源于空间的大数据,看如视...

- 银联在日本展业20周年再添里程碑,超百...

- 优质医疗资源四级联动,促进儿童功能性...

- 如视x上海公安博物馆:观数字博物馆,探...

- 修丽可登顶第23届世界美容抗衰老大会 ...

- 2024年报深解|舍得酒业:老酒战略“深...

- 舍得酒业2024年营收53.57亿,主动调整夯...

- 第112届糖酒会火热进行中,国民零食品牌...

- 千商齐聚舍得酒业老酒节,新周期下老酒...

- 洞察多元消费需求,强化关键价位带布局...

- 扬子江药业入选中国品牌建设典范,开辟...

- 扬子江药业:践行社会公益责任,铺就健...

- 徐浩宇代表:精准理解企业家精神内涵

- DURAN®GLS 80®试剂瓶--解决粘稠液体...

- 扬子江龙凤堂入选新一批全国中医药文化...

- 释放压力、蓄力长期,多家机构给予舍得酒...

- 舍得酒业品牌端与市场端双轮驱动,迎战春...

- 四年累计结案案件数超100万 “沪惠保”...

- 小屏幕里的大策略,舍得酒业品味大师晏...

- 首个非遗春节,劲仔如何用一条鱼打破圈...

- 扬子江药业集团捐赠100万元药品驰援西藏...

- 扬子江药业集团向“新”提“质”增“变...

- 再度获评!扬子江药业集团荣膺“人民匠...

- 中医药+餐饮加速融合 首届国际药膳食养...

- 品牌建设再创佳绩,扬子江药业集团入选2...

- 扬子江药业集团斩获2024金旗奖两大金奖...

- 聚焦可持续发展,扬子江药业集团首晒ESG...

- “链”出健康新未来,第二届生物医药供...

- 龙凤堂中药岛首登支付宝,扬子江龙凤堂...

- 热点揭秘:“冬季的第一口鸡汤”,为什...

- 国际赛场再夺3金,扬子江药业集团擦亮“...

- 从接住“流量”到深耕“留量” 泉州已...

- 至臻卓越品质,成就至爱之选

- 2024年工程建设行业财税大会在成都顺利召开

- 锚定爆款,让“地方名片”长红丨2024巨...

- 扬子江龙凤堂冠名2024泰州马拉松赛,2万...

- 重阳佳节开心舞,健康养老新风尚

- 培育新质生产力 点燃科技新动能

- “东北亚医美之都”正成沈阳经济发展的...

- 好到“过分”!麦芽口腔周年庆,罗湖旗...

- 复星赋能智慧出海,舍得以酒会“中西圣贤”

- 超70款腾讯游戏产品和玩家一起“玩游戏...

- 荣耀 80 年:沱牌借势双节联动“沱牌...

- 稣郷阳澄湖养蟹人的匠心与坚守

- 一场酱酒传奇之旅!布鲁塞尔国际烈性酒...

- 高线光瓶酒沱牌特级T68升级上市,“性价...

- 舍得酒业加码千亿光瓶酒市场,旗下沱牌...

- 聚星科技IPO:电接触领域的创新先锋与行...

- 中垦上海公司彰显保供实力,携手学大教育...

- 我的长安愿 2024“中国寻根之旅”夏令...

- 中国第一位奥运举重冠军曾国强跨城到深...

- 汇聚数字智慧 构建新质未来——《CMG数...

- 政企合作推动智慧农业发展,中垦上海与阳...

- 从火爆全网的《种地吧2》,看劲仔“有梗...

- 技术为先 | 麦芽口腔致力提供高品质口...

- 深蓝汽车暑期见习生计划:助力青年学子...

- “冠军微笑 麦芽打造 ”世界冠军张宛...

- “老彝绣·新花样”马面裙发布会

- “老彝绣·新花样”马面裙发布会

- 未来智能的市场逻辑:用最领先的AI技术...

- 用户真在用的讯飞会议耳机,引领AIGC行...

- 聚焦高质量发展|志邦家居创新全空间集...

- 保费不变,保障再升级!2024版“沪惠保...

- 君乐宝2024石家庄马拉松赛燃情开赛 3.1...

- 中国绿发千岛湖华美胜地度假区入选浙江...

- 中国绿发:贯彻落实旅游兴疆战略 推进...

- 中国绿发:追风逐日建设美丽新疆 践行...

- 会客商,战春糖!舍得酒业“双展一节”释...

- 2024中国诗词大会如约而至,与古井贡酒...

- 中国绿发护航春节“绿色生活”

- 甄选大医生丨刘丽娜主任:仁心仁术 妙...

- 开年!开工!开门红!宇通客旅车批量奔...

- 三年累计赔付近50万件 沪惠保守“沪”在身边

- 勇扛央企责任担当 奋力建设美丽新疆 ...

- “聚薯光 再起航”雪川农业集团年会圆...

- 「知其所以」特别篇 X四川观察|当科技...

- 南京市梅园地块建设项目顺利开工

- 中铁建工集团南京分公司开展“建梦向...

- 与新农人的双向奔赴,扬子江药业集团助...

- 劲牌:科技赋能推动企业高质量发展

- 华晨宇演唱会广州站落幕 2023火星演唱...

- 大地为卷 实干作答——记中国绿发投资...